知能教育とは

知能教育とは

| 知識や情報、技能を習得する力を育てます。⇒学習能力の基本になります。 |

|---|

| 習得した知識や情報、技能を新しい場面(生活や学習面等)に活用する能力を育てます。⇒応用能力や変化に対応する能力になります。 |

| 洞察力や判断力を育てます。⇒自分の頭で考え、正しく判断して行動する能力になります。 |

知能教育とは、考える力を育て”器”を大きくして、子どもの可能性を育てる教育です。

教育方針

教育方針

次の教育方針に沿って日々の教育活動を行っています。

- 意欲と集中力の育成 ~主体的に学ぶ態度~

知能や学力を伸ばすにも、将来社会で成果を上げるためにも、その原動力となるのは、意欲と集中力です。 - 多様な考え方を育成 ~多くの知能因子の刺激~

知能指数(I Q)を伸ばすと共に、理解力、記憶力、創造力、推理力、判断力等を育て知能の幅を広げます。 - 遊びを通した活動で学習(遊び)の楽しさを学ぶ

幼児の主体的な活動は遊びですから、教材・教具は幼児の興味・関心を考慮して独自に作成した、パズル・ゲーム・クイズ・カード形式を中心にして、遊びを通した楽しい授業を心がけています。 - 個性と能力に応じた指導

子どもの個性や能力、発達段階は一人ひとり異なります。ですから10人の子どもがいたら、10通りの指導法が必要になります。そこで、1クラスの人数は2~5名の少人数にして、一人ひとりの個性と能力に応じたきめ細かな指導を行います。

知能教育の適時期

知能教育の適時期

人間の知能は、幼児期に急速に発達し、12歳ぐらいまでにほぼ定着するようです。このことは、大脳生理学の研究成果とも一致しています。人間の脳重量は、生後成人になるまで約900g発育し、そのうちの 2/3は3歳ぐらいまでに、残りの1/3は20歳ぐらいまでに発育すると言われています。

そこで聖徳学園では、幼児期から小学4年生までは、知能教育を重視し創造性豊かな人間性の育成を目指しています。

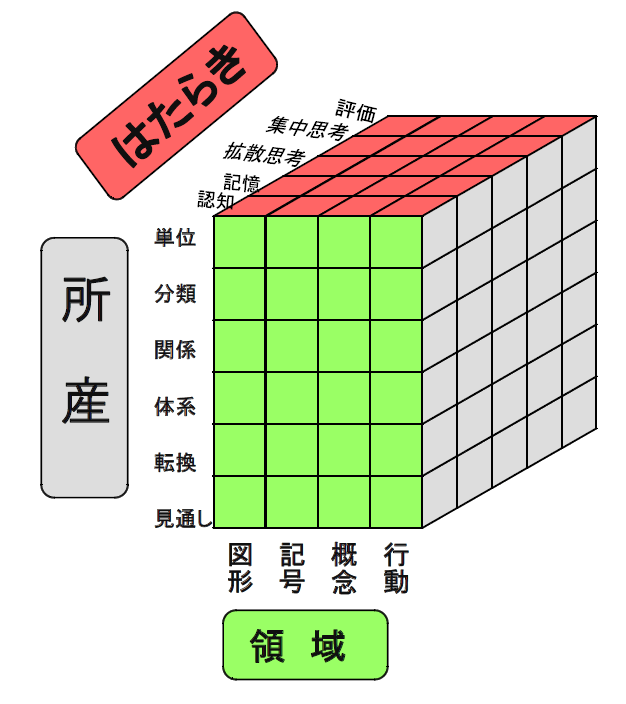

教材の紹介

教材の紹介

CMU:概念で単位を認知する

DSR:記号で関係を拡散思考する

DFU:図形で単位を拡散思考する

CFS:図形で体系を認知する

ESC:記号で分類を評価する

MFR:図形で関係を記憶する