教科の特徴

考える力をつけるのは、

知能訓練だけではありません

国語

国語

国語科においては、聖徳の子ども達特有の思考・感情あるいは意識といったものをもとに、言葉に先行する精神発達の成長課題を教材として設定しています。ここでいう「言葉に先行する・・」という考え方は、人が言葉を獲得し、表現したり伝えたりするなどといった機能を身に着ける以前にすでに頭の中で人として成長していくうえでの課題、たとえば、場をとらえる意識や様々な対人感情などが育ってきているという考え方であり、その課題を意識的に取り上げ、授業の中で各ねらいにそってみなで考え話しあい、文書としてまとめるなどを通し精神的発達を促すことを目的としています。それはまさに児童の生きていく力を育むものといえます。授業での話し合い活動、議論を通して、概念での評価力、拡散思考力、転換力を養います。

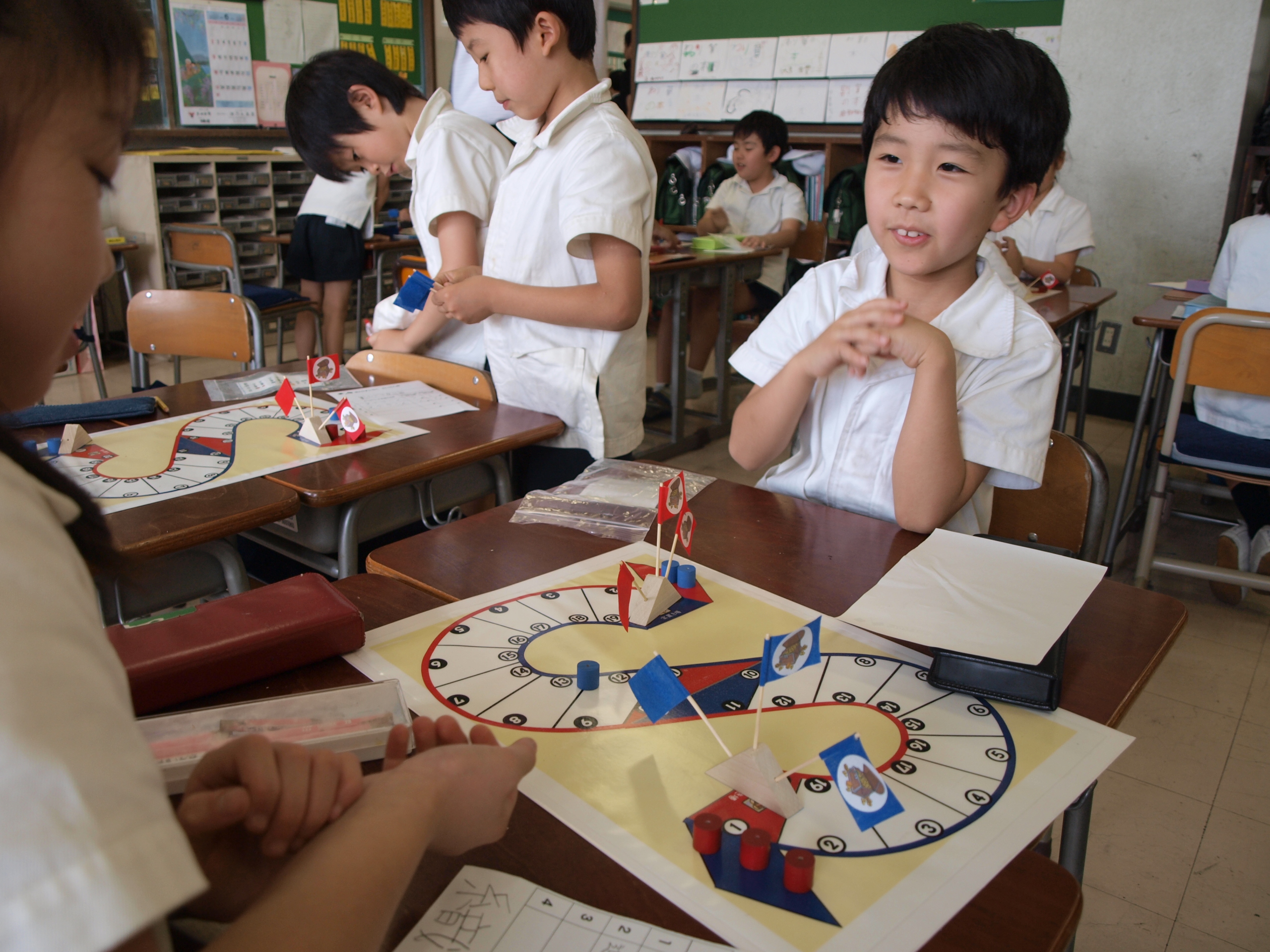

美術

美術

造形への関心を高めるような様々な素材を使ったカリキュラムを実践することで、感性を高め、創造性を育みます。作品の鑑賞及び物作りを通じて手を動かすことの楽しさや、表現することの奥深さを体験させます。日々の生活の中での感動や自由な発想を色や形で形象化していきながら、豊かな心と個性を育てていくことを目指します。自分の持っているイメージの世界を表現していくことで、図形での拡散思考力を養います。

音楽

音楽

様々な音楽活動を通して得られる豊かな音楽体験、音楽の持つ芸術的特性である美的感覚体験の分かち合いを大切にしながら、その体験から生まれる心の解放感、協調性、社会性、創造性、探究心などを活かす授業を展開しています。音楽が豊かな自己実現に活かされ、働く力となるよう留意しています。楽器演奏を通して行動での認知力を養います。

体育

体育

小学校で育てる力として「調整力」を掲げています。運動技能が効果的に伸びるよう、発達段階に応じた内容を行っています。体育を通して自主的・主体的な活動を導き、一人ひとりが自分の得意とする種目を伸ばし、その中で創造性の育成や能力の限界に挑戦してきます。体力、運動能力を伸ばしていくだけでなく、行動での認知力、評価力、拡散思考力をを養います。

鉄道研究部

クラブ活動

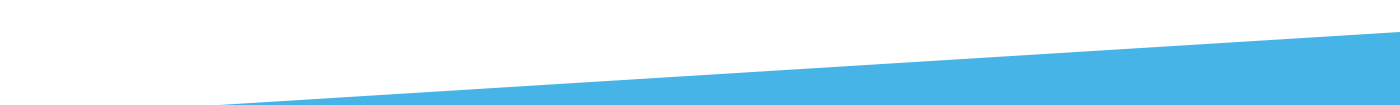

クラブ活動

4年生以上の児童は一つのクラブに所属し、活動を行います。

文化部

| 器楽部 |

|---|

| ゲーム部 |

| 工作部 |

| 鉄道研究部 |

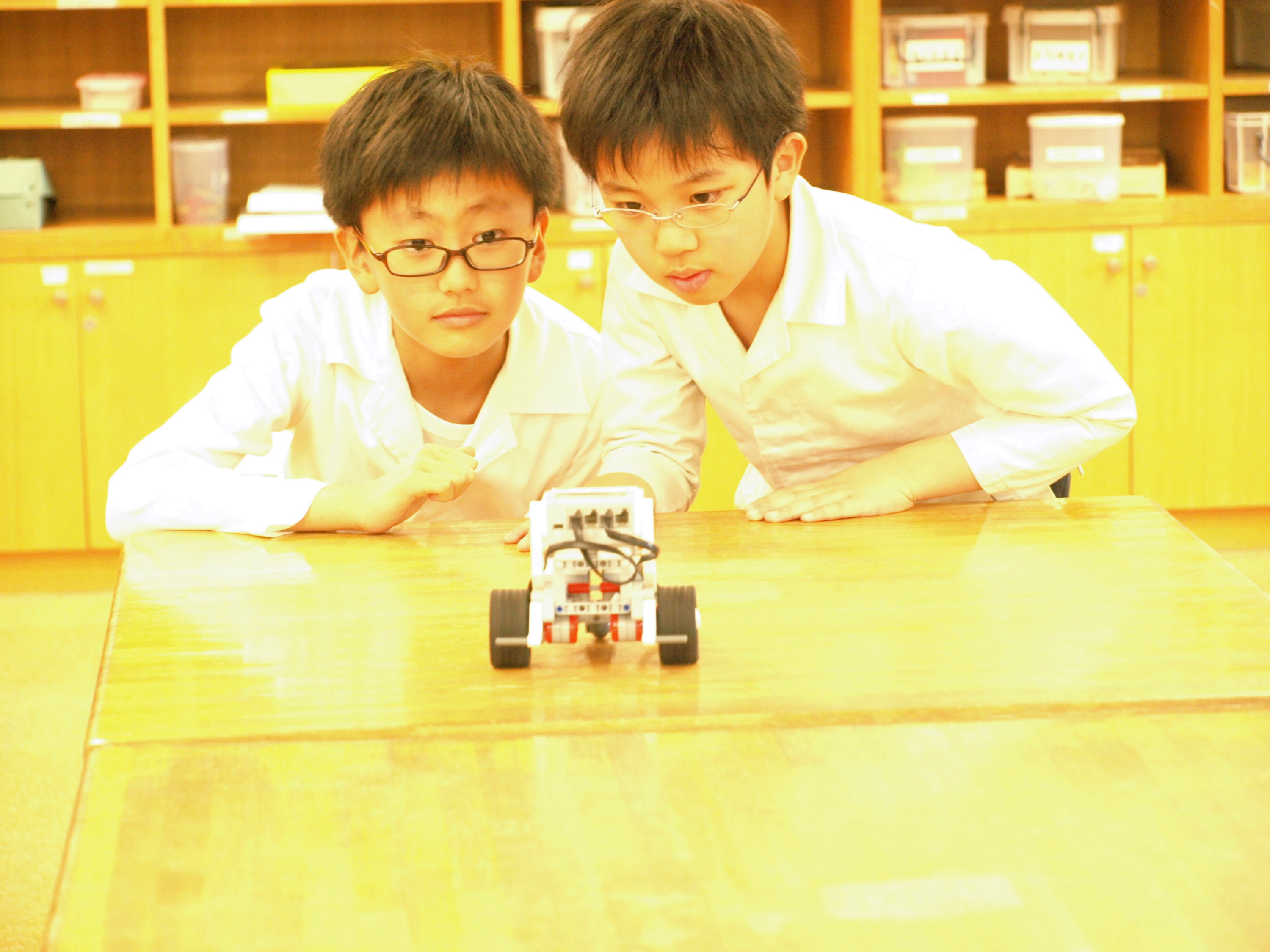

| パソコン部 |

運動部

| 野球部 |

|---|

| サッカー部 |

| バドミントン部 |

| バスケット部 |

委員会活動

委員会活動

4年生以上の児童は一つの委員会に所属し、活動を行います。

| 児童会 |

|---|

| 生活委員会 |

| 気象観測委員会 |

| 保健委員会 |

| 放送委員会 |

| 体育委員会 |

| 図書委員会 |

| 飼育委員会 |

| 園芸委員会 |